大畠図書館には、特色ある図書館作りを目指すとともに維新の大先覚者「僧月性」の業績を顕彰する目的で「月性コーナー」を設置してあります。

このコーナーには月性をはじめその門下生、さらには幕末維新期に関する貴重な図書をそろえてあります。市内外から来館いただいた方への月性展示館のご紹介も行っておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

パネル紹介

- 月性人物紹介

- 月性家系図

- 月性立志の詩

- 月性略年譜

- 月性の師、門人など関係者の紹介

配架図書総書籍数

約2,000冊

内容

- 月性及び月性が関わった人物の基本文献・伝記・史料(書簡・日記)など関連文献

- 幕末維新関連の情報を提供できる関連辞書・事典

- 幕末維新期の大きな流れが容易にわかる図書

- 子どもたちにも幕末維新の歴史に関心をもってもらえるような関連図書

- 外国から見た幕末維新の歴史に関する図書

- 長州藩・幕府双方の立場から維新について学ぶことのできる県外の図書

月性文庫

僧月性略伝

月性の生い立ち

月性は、文化14年(1817年)、周防国遠崎(現柳井市遠崎)の妙円寺に生まれました(日不詳)。字を知円(ちえん)といい、初め烟渓(えんけい)、後に清狂(せいきょう)と号しています。

母の尾上(おのえ)は、岩国市門前の光福寺祇城のもとに嫁していましたが、不縁となり、妙円寺に戻った時、すでに一子を宿していました。それが月性でありました。月性の幼い頃は、学問など見向きもしない非常な腕白者でありましたが、まれにみる賢母であった尾上は、偏った愛情に流されることなく、常に厳格な態度で養育にあたりました。その努力はむくわれ、ほどなく月性は熱心に勉強するようになっていきます。

近親の人々

月性が後年、名をなすに至ったのは、母尾上の他に、月性をとりまく近親者の感化や指導が大きく影響しています。

祖父謙譲(けんじょう)は優れた学者で、ただ一人の孫月性を優しく指導し、月性にとっては母に次ぐ印象深い人でありました。

叔父の龍護(りゅうご)は、福岡の亀井南瞑(かめいなんめい)に学び、大阪島町長光寺の住職となっています。学識博く、特に詩文に長じた気慨ある熱血僧で、月性が京都や大阪に遊学する時は、この叔父に頼ることが多かったようです。

次の大敬(だいきょう)と泰成(たいじょう)が、それぞれ萩の泉福寺と光山寺の住職となっていたので、月性は早くから萩に出て諸名士と交際する機会を得ました。特に吉田松陰の兄梅太郎と交わり、周布政之助や北條瀬兵衛らとも早くから相知りえたのは、この叔父たちの紹介であったからのようです。

末の叔父周邦(しゅうほう)もまた学者であり、広瀬淡窓の咸宜園(かんぎえん)に学んで秀才の誉高く、月性が謙譲のあとを受けて妙円寺第9世住職となってから、周邦の一女ウメノと結婚したので養父でもありました。月性が住職になった後も、国事に奔走できたのはこの周邦の力に負うところが大きかったようです。

九州修学

天保2年夏、15才を迎えた月性は、九州は豊前、恒遠醒窓(つねとうせいそう)の梨花寮に入りました。ここで4年あまり詩文を学び、その間寸暇をおしんで猛勉強しています。元来の天賦の詩才もあって、程なく門下中そうそうたる詩人となりました。この勉強中に、孝養の念から、二度遠崎に母の安否をとい、一度上京しています。

醒窓は、月性を愛顧してその将来に望みをかけるとともに、醒窓の師である広瀬淡窓も、その詩才を絶称しています。天保6年冬に学成り、遠崎に帰ります。翌7年京都で新年を迎え、春には広島に遊び、当時中国一の文名を称された坂井虎山(さかいこざん)に初めて謁して、詩を作り贈っています。そして秋には、当時仏学の泰斗として高名な佐賀市善定寺不及(ふぎゅう)の精居寮に入塾しました。勉学のかたわら、佐賀藩の儒者草場佩川(くさばはいせん)、船山父子らと詩文を通して親交を結んでいます。またその間、当時日本においての舶来新知識発祥の地である長崎に遊び、初めて航行するオランダ船を見て、船体、備砲の巨大なことに驚き、後に月性が海防僧として奔走する要因ともなりました。

天保10年夏、仏学を修めて佐賀から帰国。同12年坂井虎山を訪い、また萩に遊び、豊前にも恩師や知己を訪ねるなど、席の温まることはありませんでした。この頃頻発する黒船の渡来に天下は騒然し、時勢は月性を故山に安居することを許さなかったのです。

京坂遊学

天保14年夏、月性は期するところあって出郷します。そのとき作ったのが有名な男児立志の詩です。

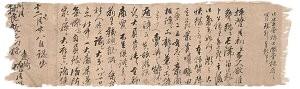

男児志を立てて郷関を出づ 学若し成る無くんば復還らず 埋骨何ぞ期せん墳墓の地 人間至る処青山有り

男児志を立てて郷関を出づ 学若し成る無くんば復還らず 埋骨何ぞ期せん墳墓の地 人間至る処青山有り

叔父龍護の許より、当時大阪における名儒條崎小竹(しのざきしょうちく)の梅花塾に入塾、その塾頭に抜擢されています。大阪に居ること4年、その間京都、摂津はもとより、伊勢や奈良、北陸、東北嘉永元年春、月性は清狂草堂(せいきょうそうどう 別名:時習館)を開塾しています。既に月性の名声は広く知れ渡っていて、遠近より入塾希望の青年が集まってきました。の地まで足をのばしています。また僧超然(ちょうねん)、斎藤拙堂(さいとうせつどう)、野田笛浦(のだてきほ)、藤森天山(ふじもりてんざん)、広瀬旭荘(ひろせきょくそう)、後藤松陰(ごとうしょういん)など当代一流の諸名家と交わり、詩を唱酬し、海防を論じて意見をたたかわし、その学識は、いよいよ深きを加えたものとなります。

清狂草堂の開塾

嘉永元年春、月性は清狂草堂(せいきょうそうどう 別名:時習館)を開塾しています。既に月性の名声は広く知れ渡っていて、遠近より入塾希望の青年が集まってきました。

そのうち有名な人として、赤根武人(あかねたけと)、世良修蔵(せらしゅうぞう)、大洲鉄然(おおずてつねん)、大楽源太郎(だいらくげんたろう)、入江石泉(いりえせきせん)、和真道(やまとしんどう)、天地哲雄(あまぢてつお)などがあり、やがて来る明治維新に大きな足跡を残した人々を育てました。また当時の清狂草堂には諸国から多くの志士文人が訪れ、止宿し、中でも安芸の僧黙霖(もくりん)や福岡の林道一は長期滞在しており、林道一は離別に際して、「月性剣舞の図」を画いて月性に贈っています。

翠紅館時代

安政3年夏、本願寺広如(こうにょ)法主の召により上京しています。

これは内憂外患こもごもいたり、天下その赴くところを知らない時勢に際し、法主が月性に、時局に対する意見を徴するためでありました。賓客として当時の本願寺別荘である翠紅館に入って筆をとり、10月にこれをまとめて「護法意見封事」として法主に上呈しています。これは後に「仏法護国論」として出版、全国の本願寺派一万寺に配布、僧徒の決起を促したものとなりました。月性畢生の大作であるとともに、この一書が明治維新に大きく貢献したことは言うまでもありません。翠紅館に滞在中、畿内在住の梁川星巌(やながわせいがん)、紅蘭(こうらん)、梅田雲浜(うめだうんぴん)、頼三樹三郎(らいみきさぶろう)、池内大学(いけうちだいがく)、穴戸左馬介(ししどさまのすけ)らの志士がたびたび相集まって、皇室回復、幕政矯正を画策しています。紀州藩友が島の防備を厳重にすることの急が論ぜられたときには、雲浜が月性を最適任者として遊説を薦め、ひと月かけて紀州に講説に赴き、その大任を果たしています。この頃、月性もっとも得意の時代でありました。

月性の業績

嘉永2年夏の清狂草堂開塾中、月性はかねてより懸案であった「今世名家文鈔」八巻を編さんし、出版しています。これは関西における最も優れた儒者と言われた篠崎小竹、斎藤拙堂、坂井虎山、野田笛浦の4人の文集で、当時の文人知名士の間に、非常に歓迎されベストセラーとなっています。

「意見封事」(安政元年12月)は、藩政改革意見書と言われるもので、内外多難の時局に処する藩侯への献策を述べたもので、その中には、藩侯の反省を促すため、激越な語句をもって、その公私生活を論難し、また長州藩こそ率先して討幕の主唱者たれと建言したものです。「内海杞憂」は、海防の必要性いよいよ急となったとき、その具体的対応策を諭したもので「護国論」の実践綱領とも言うべきものであります。海防五策をたてて異国襲来に備うべきを説き、志のある者をもって、新しい兵制を確立すべきを唱えました。これがやがて安政5年に高杉晋作が書いた「強兵の本」や、武士だけでなく広く門戸を開いた奇兵隊のもととなりました。 また、月性は優れた詩人としても多くの傑作を残しています。その著「清狂吟稿」は三巻二冊より成り、安政2年正月に吉田松陰の兄、梅太郎を通して月性が松陰に贈ったもので、松陰は、月性の護国論と吟稿は松下村塾において出版して天下の同士に寄示するよう留魂録に書き遺していますが、残念ながら果たされず、松陰没後の明治2年に村塾で松陰評の三十首を載せた「清狂詩鈔」という小冊子が出たに過ぎませんでした。明治25年1月、門下の大洲鉄然、天地哲雄の共編で「清狂遺稿」を梓行しています。

月性はこのように文に詩に多くの業績を遺しましたが、月性の真面目は、尊皇攘夷の徹底した持論を特異の弁舌をもって、大衆に向かって宣揚したその実践活動にあります。当時の封建社会において、これが出来るのは独り僧侶のみでありました。僧侶は仏の道を説く者として、殆んど権力の外におかれ、もちろん月性も安心立命の道も説いたでしょうが、それ以上に時局を論じ特に海防の急を説いています。当時長州藩の重臣村田清風、藩老の益田弾正、福原越後、浦靱負などは月性の海防護国の主張に共鳴して、しばしば自分の領内に講説せしめています。それは後に藩命となり防長二州の全域にわたりました。萩清光寺での講演の折には、松陰は村塾の授業を休んで塾生を聴講させています。その論旨は、時に幕政の非議にも及び、しばしば幕吏に狙われた事もあったと言われています。このことは、安政3年6月松陰の月性宛書簡中に「上人虎口を免れたりとて世上大評判なり」とあることからもわかります。また、女性に対しては、服装の華美を戒め、異国の敵を一歩も日本の地に踏み入れさせない武芸をたしなむことを諭しています。後に四国連合艦隊が下関に来襲したとき、萩の女性たちが女台場を築いて長州婦人の意気を示したことも決して偶然ではなかったことが伺えます。ほか月性の講演の逸話は各地に伝え遺されています。

わが国社会組織の中に厳として打破ることの出来ない士農工商という階級意識を、対外危機感を固めることによって、大きく変えてゆく契機を創ったことは、やがて四境の戦から戊辰の役まで藩をあげて一丸となって進んだ長州藩の原動力としての役割を果たしたものと言えるでしょう。

入寂

安政4年7月京都より帰寺。この年12月4日、母尾上の急死に会い、その悲嘆は甚しいものでした。その喪も終えぬ翌5年(1858年)正月、松陰は門人を妙円寺に遣わして月性の出萩を乞います。幕府通商条約締結の問題につき、周布一派と村塾側の意見が対立、その調停を月性に依頼するためでした。2月中旬出萩、両者の和解が成立し松陰の苦境を助けています。3月萩を去るに及んで松陰は「送清狂師帰郷序」を作ってその労を謝しています。

広如上人は、本願寺布教のため再度月性に上京するよう促していますが、病を発して召命に応しることができませんでした。4月29日三度出萩しようとして寺を発ったところ、途中室津(上関)にて発病、長尾宅にて加療するも、病状が悪化、5月2日帰寺、10日夜君国の将来を案じながら辞世の詩一篇を遺して維新の黎明を見ることなく、42年の生涯を閉じています。明治24年12月に正四位を贈られました。